浙江中医药大学浙江中医药文化研究院

浙江中医药文化大讲堂(第二十七~二十八讲)

第二十七讲

浙江中医药文化大讲堂

牛亚华主讲:《中日传统医家在西医东渐中的角色比较》

左:主讲者 牛亚华 右:主持人 朱德明

浙江中医药文化大讲堂(第二十七讲)于2025年4月2日上午在浙江中医药大学滨文校区图书馆报告厅举行,主讲人:牛亚华研究员,讲座主题:《中日传统医家在西医东渐中的角色比较》。主持人:朱德明教授。250多名教师、硕士博士生听讲。听讲者反响热烈。

牛亚华,中国中医科学院中国医史文献研究所研究员、博士生导师。从事中医文献学、中外医学交流史、药学史研究。兼任中国社会史学会医疗社会史专业委员会副主任委员。曾任《中华医史杂志》编辑部主任。著有《中日接受西方解剖学之比较》《精业济群——彭司勋传》,校注有《中西医汇通医书二种》《明季传入之西洋医学》,主编有《栖芬室中医典籍精选》,为《中国中医古籍总目》副主编,发表论文50余篇。

牛亚华研究员认为,无论中国还是日本,以往的医学史著作偏重关注中西医学的差异以及冲突,而忽视了传统医家对于引进西方医学的作用。如果深入考察日本西洋医(兰医)学者的知识背景,可知他们都有极深的传统医学和汉学根基,是从传统医家转化而来,因此传统医家才是日本引进西方医学乃至西方科学的始作俑者和积极推动者。在西洋医学传入的早期,中国的传统医家很少参与其中,到了20世纪,在西医冲击之下,传统医家或者开始汇通中西医或者参与到引进西医学的队伍中。

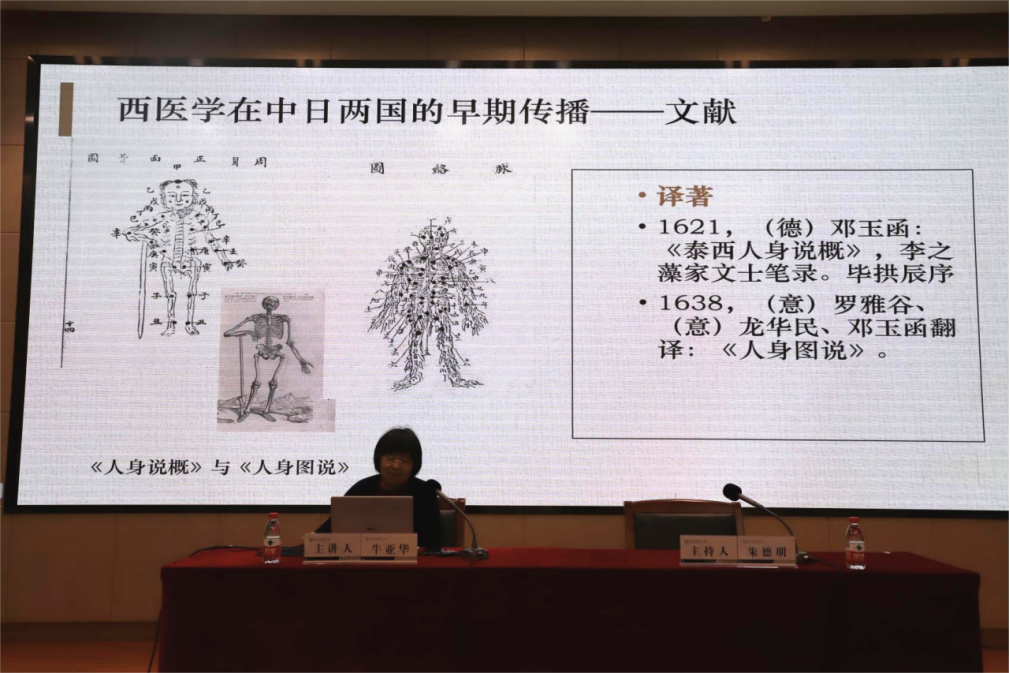

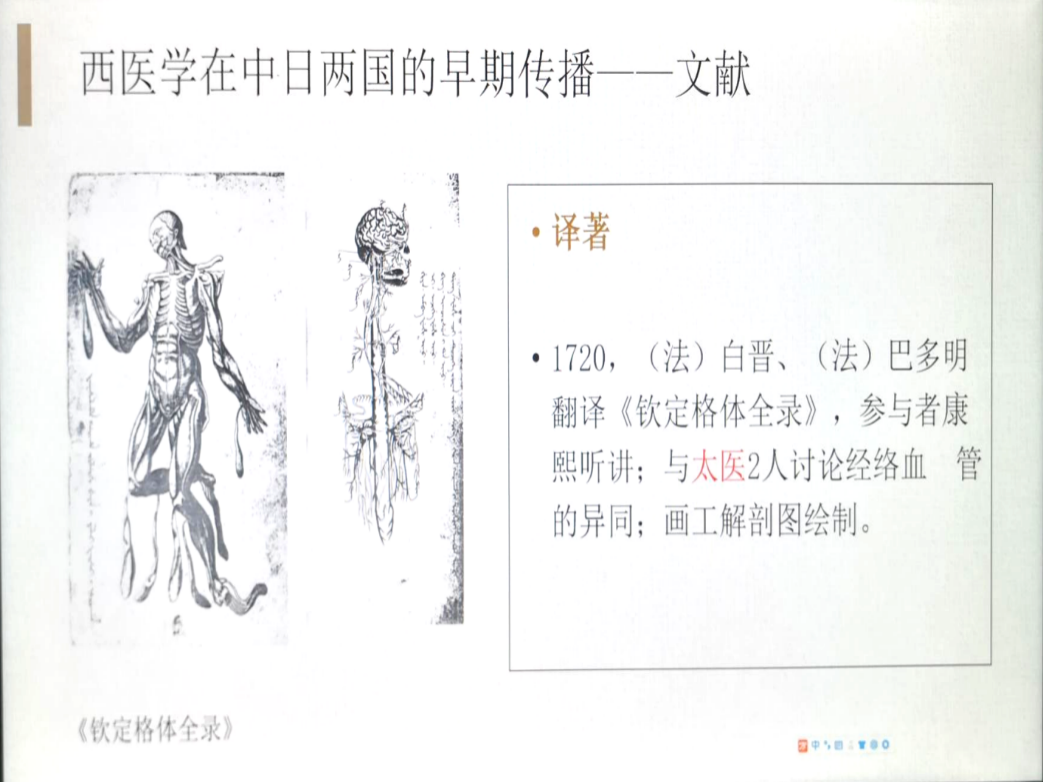

中日早期接触西方医学的人员大约集中在17—18世纪中期。在西方医学传入日本前,日本一直向中国学习医学。17世纪前后,中日医家所能读到的医书基本相同。明代以后,中国的传统医学体系已基本定型,处于总结集大成阶段。日本处于转折期,江户以前尊奉金元李(杲)朱(丹溪)医学,即所谓的后世派主导日本的医学,江户以后尊奉仲景学说的古方派崛起,发展壮大成为日本传统医学的主流。就在此时,西方医学几乎同时传入中日两国。

西医学在中国的传播形式包括文献译著、通商口岸开设的医院、服务于宫廷的西洋医生和传入宫廷的药物。明末清初时期中国的代表性西方医学传播者有毕拱辰、方以智、刘思敬、金声、王宏翰、王昂等。而这一时期的太医院医生,虽然有机会接触西医、西药和解剖学,但是对此并没有做出学术上的反应。江户初期日本的西洋医学以南蛮医学和红毛医学为主。16世纪通过与葡萄牙的贸易,日本接触到西方医学,产生了“南蛮流医学”。当时学习西洋医学的代表性人员有泽野忠庵、西吉兵卫、半田顺庵、吉田安斋。南蛮流外科医有杉本忠惠、栗崎道喜。江户时期闭锁国门的日本保留了与荷兰的贸易,在荷兰商馆中为荷兰商人服务的医生,把西方医学带入了日本,是为红毛医学。当时能够与荷兰商馆接触的日本人主要是一些地方大员和通词(翻译),他们成为早期西洋医学和解剖学的接受者和传播者,西方医学原著应地方大员的求购输入日本。

18世纪中期以后,没有新的西方医学传入中国,19世纪初,英属东印度公司的医生开始在澳门、广州传播西方医学,以传播医疗技术为主,牛痘是这期间传入的最重要的西医学技术。此时期的日本,在解刨学方面,古方派四大家之一的山胁东洋进行了日本历史上第一次以医学研究为目的的人体解剖,带动了西医(兰医)、汉方医的解刨活动,影响深远。此外,幕府洋学翻译教育机构中有大量的汉方医背景的人员。这一时期日本在引进西洋医学方面成就巨大,汉方医是引进西医学的始作俑者和主力军,发挥了巨大作用,医学成为日本近代科学的发端。

19世纪后期至20世纪中期,中国自鸦片战争后西方的商品和科技文化大举进入中国。西方传教士将医学作为传教和传播西方文化的先导,在通商口岸开办医院或诊所,招收中国学徒,外派中国人出洋学习西医。传教士与中国学者合作翻译了大量西医学著作。一些传统医家开始学习和研读西医著作者,并对中西医学进行了对比与汇通研究。日本在黑船事件以后,翻译西医学著作的同时,一些地方开始实行西方的教育医疗制度,同时广泛阅读中国的西方医学译著。明治维新后,日本建立了现代医学教育,与西方并轨,汉方系的西洋医退出历史舞台。明治初期,日本汉方医人数仍占近80%左右,1870年大学东校曾设立皇汉医道御用挂职位,但无疾而终。此后政府施行的一系列医药政策,限制汉方医药的发展。

20世纪前半期,在西医学大潮的冲击下,传统医学的发展受到极大冲击。民国政府将传统医学教育排斥在国家教育体系之外,接着又通过废止中医案,中西医开展了旷日持久的论争。传统医家们也不得不关注西方医学,并将西医学融入中医教育之中。该时期,日本已经基本完成了医学教育、卫生行政与西方并轨,进入平稳发展阶段,传统医学基本消亡。但是一些西医学者却开始重新审视传统医学的价值,传统医学又有所复兴,20世纪以后,日本的汉方医家均毕业于西医院校,对汉方医药都给予了很高评价。

总之,鸦片战争以后,在西医大潮的冲击下,为了维护中医学,中国传统医家开始汇通中西医,希望为中医的合理性寻找支持。

在日本,从传统医家转化为西洋医家的人员,经过数代的传承和演化,在幕末成为明治维新的推动者,并在明治初掌握了日本的医政大权,成为打压传统医学的政策制定和实施者。

民国政府出台了扶持西医打压中医的政策,传统医家进行了坚决抵制,同时仿照西医创办中医教育,并对传统医学进行了重新阐释,最终保持了中医的独立。也有一些传统医家在引进西医学方面做出了贡献。

尽管日本传统医家对明治政府的一系列打压政策进行了艰难抗争,到了19世纪后期20世纪初,日本传统医学几近消亡。就在此时,一些受过现代医学严格训练的医生,在临床实践中认识到西医有缺陷,重新审视传统医学的价值,主张复兴传统医学。

第二十八讲

浙江中医药文化大讲堂

贾杨主讲:《徽章视角下的近代中医药探幽》

左:主讲者 贾杨 右:主持人 朱德明

浙江中医药文化大讲堂(第二十八讲)于2025年4月8日上午在浙江中医药大学图书馆报告厅举行,主讲人:贾杨,讲座主题:《徽章视角下的近代中医药探幽》。主持人:朱德明教授。150多名教师、硕士博士生听讲。听讲者反响热烈。

贾杨,上海市中医文献馆馆长、研究员、上海中医药大学硕士生导师。从事中医医史文献、文化与智库研究,兼任中国中医药信息学会中医药智库分会会长;中华中医药学会中医药非遗传承推广平台副主任、上海市中医药科技情报研究所所长、《中医文献杂志》主编。主持国家中医药管理局重点课题、上海市哲学社会科学规划课题、上海市人民政府决策咨询研究重点课题等省部级项目18项,主编《民国医家临证论丛》等中医药专著18部,发表论文40余篇。

贾杨研究员首先介绍了徽章的起源,徽章,英文作“medal”或“badge”。其中,“medal”,特指勋章或奖章,而“badge”,则统指“徽章”或“佩章”,是指佩带在身上用来表示身份、职业、荣誉的标志,一般由金属制作。徽章之初,可以追溯到原始社会氏族部落的图腾标志。徽章的文字记载,最早见于《战国策·齐策一》:“秦假道韩魏以攻齐。齐威王使章子将而应之……章子变其徽章,以杂秦军。”高诱注:“徽,炽名也……变易之,使与秦旗章同。”中国历代徽章用途广泛,有奖励(如赏牌)、通行证明(如腰牌)、识别标志(如族徽)、调兵遣将凭证(兵符)等。

清代的徽章,民国徐珂《清稗类钞·服饰·徽章》:“徽,帜也。古以旗帜为旌别,故设徽章。今谓凡可为旌别之记号者,曰徽。常用者以金银铜为之,暂用者以绸丝绫为之。”十九世纪,国际交往日益增多,许多国家对外国重要来宾,往往赠以该国勋章。然而,清政府按传统却是赠赐官衔、顶戴等。光绪七年(1881)十二月颁布《奏定宝星章程》,设置“双龙宝星”勋章,专向外国人发放,这就诞生了中国历史上的第一枚具有现代意义的徽章。“双龙宝星”勋章外形为星状,图案仿照清朝国旗,以龙为标志。勋章共分五等十一级,等级用满文标于宝星之上,并镶嵌珠宝,以其颜色区分等次。宣统三年(1911)清政府又颁布《勋章章程》,将授予对象延展至文武百官和奏赏臣民,并设勋章局,专司颁赠勋章事宜。

民国时期,徽章使用达到历史高峰,可谓五花八门。徽章的用途也由奖励,发展为标识,内容涉及军政、党派、教育、卫生、体育、慈善、宗教、商业、农业、工业等。徽章来源有以组织机构名义颁发的,也有以个人名义赠与的,种类繁多,名目不一。

徽章于方寸之间凝聚沧桑变幻,具有鲜明的历史烙印。融绘画、书法、雕刻等艺术于一体,聚模压、烤漆、烧瓷、镶嵌、鎏金、珐琅等工艺于一身,可谓千姿百态。全国徽章收藏爱好者约20万人,其中毛主席像章收藏者占三分之一。2011年,民政部批准“中国收藏家协会徽章收藏委员会”更名为“中国收藏家协会红色收藏委员会”。抗战、教育、科技、体育等各类专题性徽章展览层出不穷。

在徽章收藏领域,民国题材始终是热点。其中医药卫生题材,特别是中医药相关学校、学术团体、行业组织等制作、颁发的徽章,占据了重要地位。徽章反映了中医药在教育、执业、组织、学术、文化、商业等方面的发展状况,是中医药史学研究的重要资料。在中药业,从明末清初,全国各地陆续出现早期的中药药号,如广誉远、陈李济、九芝堂、方回春堂、叶开泰、同仁堂、雷允上、胡庆余堂等。贾杨研究员展示并介绍了包括天津、上海、河南、广东等省市的药材行业的徽章。其他还有中医教育的相关徽章,如浙江兰溪中医专门学校、上海中医专科学校、北平国医学院等。中医药行业组织的徽章,包括奉化县中医公会、吴兴县国医公会、金华国医公会等。针灸社团的相关徽章,如中国针灸学研究社、中国针灸医学讲习所、北平中国针灸学总社等。中医医疗机构的徽章,如上海四明医院、宁都国医平民施诊所、赣县赣州镇中医诊疗所等。海外中医药的徽章有新嘉坡中医中药联合会、新加坡中国医学会、新加坡中医师公会、中央国医馆安南分馆等。

最后,贾杨研究员别举例介绍了中医药徽章的收藏与鉴别。徽章的信息一般包括有正面,涵盖事件、时间、人物;反面,包括制造商、编号。编号越小,说徽章持有人的身份越高,有纪年的徽章历史价值高,贵金属材质的价值高,如果徽章与证书同时收藏最妙。银制徽章容易被仿造。贾杨研究员通过对中医药徽章的一系列收藏和研究中总结了以史为鉴、以史为剑、以史为践的感悟。

编辑|宋悦洋

供稿 | 张泠杉

供图 |王 璇

初审| 赵法政

终审 | 朱德明