浙江中医药文化大讲堂(第二十九讲)

甄艳主讲:《中国藏医药的传承与发展》

浙江中医药文化大讲堂(第二十九讲)于2025年4月28日下午,在浙江中医药大学图书馆报告厅举行,主讲人:甄艳,讲座主题:《中国藏医药的传承与发展》。主持人:朱德明教授。250多名教师、硕士博士生听讲。听讲者反响热烈。

甄艳,中国中医科学院中国医史文献研究所所长,研究员,博士生导师。从事中医医史文献学研究,兼任中华医学会医史学分会副主任委员、中国药学会药学史专业委员会副主任委员、全国中医药学名词审定委员会副主任委员,参与藏医药浴法申报联合国教科文组织非物质文化遗产项目工作。国家中医药管理局高水平中医药重点学科“中医医史文献学”学科带头人、国家社科基金中国历史研究院重大历史问题研究专项重大课题首席专家,主持国家级、部局级及院级课题多项,在国内外重要学术刊物上发表论文50余篇。

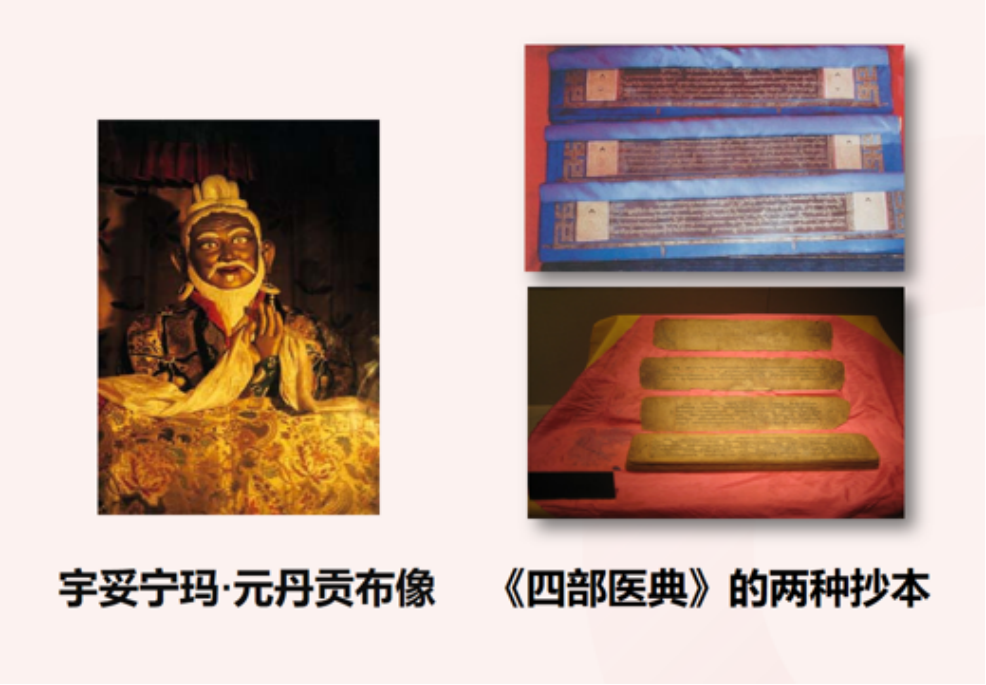

甄艳研究员首先介绍了藏医学的历史与现状。藏医学起源于藏族人民最朴素的认识。《四部医典》的成书标志着藏医学形成了医药体系,《四部医典》藏文译名为《居悉》,全名为《甘露精要八支秘密诀窍续》,2023年被列入世界记忆名录。7-9世纪,除吐蕃本土诸邦部的医疗传统外,另有多个包括希腊医学、汉族中医学、古吠陀医学、阿拉伯-波斯医学等不同的医学学派曾在吐蕃王朝争鸣。可以说8世纪以来具有完整理论体系和医疗实践的藏医学,是将吐蕃诸医疗系统与其他各外来医学某些成分有机结合而成的。公元8世纪末,藏族著名医家宇妥宁玛·云丹贡布集藏医之大成,吸收其他医学的精华编著了《四部医典》。该书著成后并没有在当时的藏区传播,赤松德赞将其密藏于桑耶寺,11世纪才被发掘。最后由宇妥萨玛·云丹贡布于12世纪获得,并根据当时的需要进行了修改、补充和诠释,形成了今天流传的《四部医典》。

随着佛教的复兴、八思巴-萨迦地方政权、帕姆竹地方政权的崛起,藏医学的争鸣时代到来。强派以强巴·朗杰扎桑为代表,对药物、唐卡有独特认识;舒派以舒卡·年姆尼多吉为代表,对《四部医典》有大量的注解。17世纪以来,藏医学进入了快速发展时期。噶玛地方政权开设了日喀则藏医学习班,甘丹颇章地方政权十分重视医学,桑吉嘉措大力推动了这一时期藏医学的发展,包括编著对《四部医典》权威诠释的《蓝琉璃》;大力发展医学教育,开设医学利众寺、恢复日喀则的藏医学习班、药王山医学利众寺等;编撰《藏医史》;主持绘制79幅整套曼汤。西康学派的帝玛尔·丹增彭措编著了《晶珠本草》。安多地区塔尔寺、拉卜楞寺等曼巴扎仓的建立。

西藏解放后,藏医学迎来焕发新生时期。中央出台了一系列支持民族医药发展的有关政策。1951年12月批准并实施的《全国少数民族卫生工作方案》指出:“对于草药土方治病之民族医,应尽量团结与提高。”。1984年起至今,卫生部和国家民委召开了4届民族医药工作会议。2020年全国民族医医院机构、床位数统计中,民族医医院有显著的提高。2022年《“十四五”中医药发展规划》中也提出了要发展少数民族医药。藏药标准也逐步规范化,1977年版《中华人民共和国药典》第一次出现民族药的概念;2002年原国家药品监督管理局将435个民族药地方标准转为国家标准,其中包括藏药106种;2023年国家中医药管理局公布“古代经典名方目录(第二批)”,其中包括藏药经典名方34首。人才培养和非遗传承方面藏医学也取得了不菲的成绩,如西藏藏医药大学的成立,2018“藏医药浴法——中国藏族有关生命健康和疾病防治的知识与实践”被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

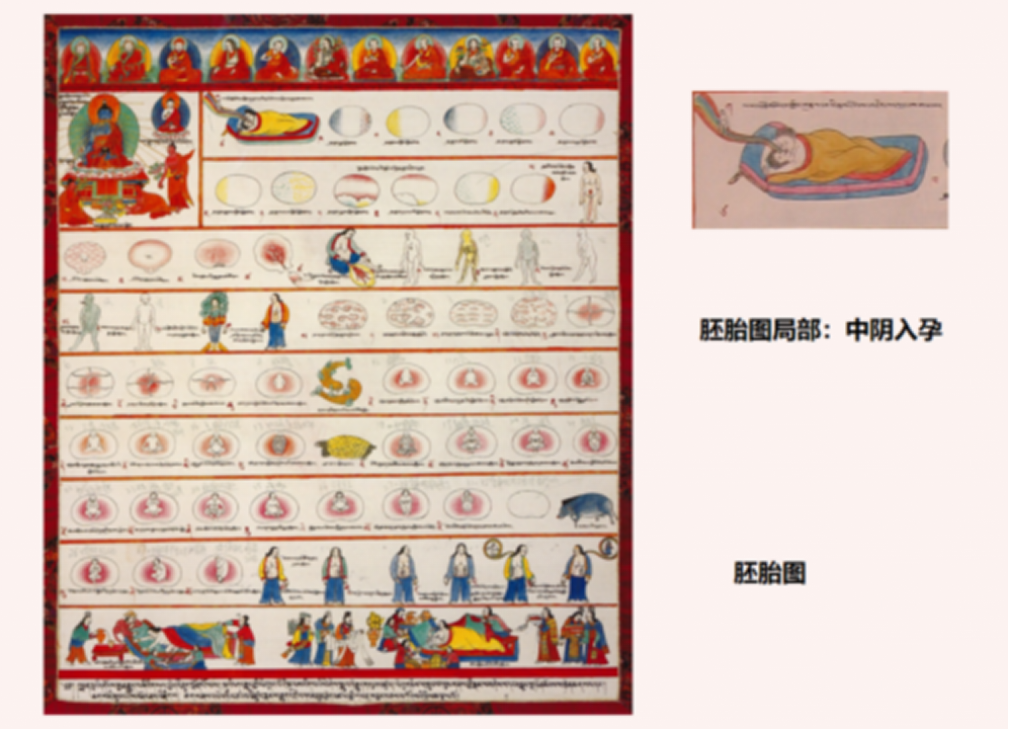

甄艳研究员进一步介绍了藏医学。藏医用树作为形象,对藏医学术体系进行的形象化讲解。包括三因学说、五源学说、七精华三秽物、胚胎学等。三因学说分别是隆、赤巴、培根。五源学说包括土、水、火、风、空。七精华指饮食精微、血、肉、脂肪、骨、髓、精液。三秽物指大便、小便、汗。胚胎学以周为单位,精确描绘了人的胚胎发育过程,提出胚胎发育经历鱼、龟、猪三个阶段。脉管系统主要是白脉和黑脉,白脉大致相当于神经,黑脉则相当于血管。藏医学的病因学说认为,产生疾病最根本的原因是对无我的无知,产生了无明,由无明而致贪、嗔、痴,故而三因失和,百病由生。诊断方法与中医相似(望、问、触诊),但尿诊等诊断方法具有鲜明特色。治疗方法有四种:饮食疗法、起居疗法、药物治疗、外治疗法。藏药学理论认为药物的生长、味、性、效都源于五源。特点是多使用复方,从3味药到百余味不等,对药物之间的增减非常讲究。

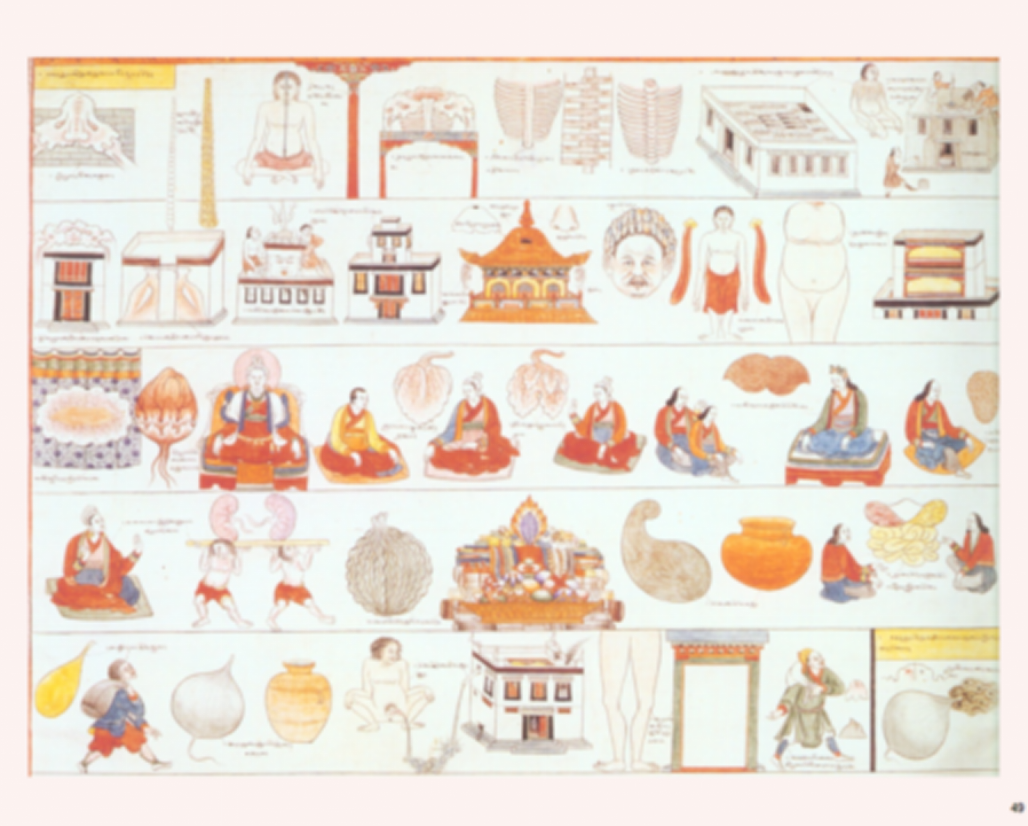

最后介绍了藏医学的直观教学工具——藏医唐卡。唐卡是西藏绘画特有的艺术形式,是藏传佛教独有的用于修行、学习和体证佛法的工具之一。以藏医为主题的唐卡称为“曼唐”。现存的一套完整的曼唐共80幅,包括了根据《根本医典》内容绘制的4幅,根据《论说医典》内容绘制的35幅,根据《秘诀医典》内容绘制的16幅,根据《后续医典》内容绘制的24幅,和最后1幅历代名医图。这些“曼唐”每幅图均由几个、几十个甚至上百个小图组成,表述了藏医从起源到发展,从医学理论直至医疗实践的几乎全部内容。这种表现形式在世界传统医学体系中是绝无仅有的。

浙江中医药文化大讲堂(第三十讲)

王旭东主讲:《中医哲学的临床价值》

浙江中医药文化大讲堂(第三十讲)于2025年5月7日上午在浙江中医药大学图书馆报告厅举行,主讲人:王旭东,讲座主题:《中医哲学的临床价值》。主持人:朱德明教授。浙江中医药大学原党委书记黄文秀教授致辞。

王旭东,上海中医药大学科技人文研究院教授、博士生导师。从事中医医史文献学研究,第十、十一、十二届全国政协委员,国家重点中医医史文献学科带头人,原南京中医药大学中医药文献研究所所长。获国家科技进步奖以及省部级奖励十余项。享受国务院政府特殊津贴,国家百千万人才工程国家级人才。国家社科基金重大项目首席专家,《中华医藏·本草》负责人,出版著作200余部,整理古籍400余部,发表论文200余篇。

王旭东教授认为,文化基础、哲学思维、国际视野和现代意识是中医人应有的基本素质。中医哲学是融化在医学知识中的哲学智慧,深刻影响了对疾病的认知和临床应对策略。王旭东教授以多个案例的为例,从哲学的角度阐释了中医理论,说明了正确哲学思维方式的重要性。“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”道是形和象的规律、特征,器指形和象的结构、成分,道和器很好的代表了东西方对事物认识规律的不同。当社会的所有人都认定一种观念的主导地位,就会忘记其他可能性,甚至自觉排斥其他可能,这就是安东尼·葛兰西所定义的文化霸权。科学本身有明确的边界,不使用科学方法進行研究的知识就是“非科学”,人文学科的知识就是非科学的。科学的支持者认为万事万物都可以用科学方法加以认识,这种倾向被称作科学主义。科学主义可以被看作与科学本身无关的事物上,利用科学威望来实现目标的一种倾向。在西方的科学哲学研究中,科学主义逐步演变为一个贬义词。科学主义者以轻慢态度和不容置疑的权威性打压、攻击一切与现代科学不相兼容的对世界的认知方式时,便成为“唯科学主义”。

唯象学,或者说唯象理论并不是中医的专利,也是物理学的核心方法论之一,是对可观测的物理现象进行描述和预测的学说。

它是科学哲学的来源(经验主义),也是实验物理学的导航。中医的“天人合一”思想,其核心价值是人和自然的和谐相处。中医学的现实价值在于能够填补某些现代医学的局限。中医带来全新的医学理念,是人类医学知识体系中不可或缺的一部分,例如“治未病”,防治结合,治养结合。同样应对恶性肿瘤,病因学讲求杀灭,以手术和放化疗的手段治疗,发病学讲求干预,以扶正祛邪、带病生存为宗旨。中医思想与古希腊的毕达哥拉斯学派的思想、中医思想与儒家精神在比较下分别有对应性。中医这种建立在中国古代哲学、玄学乃至臆想基础之上的医学体系,在政治化的哲学标签下,试图用西医的术语来解释中医,不断寻找中医的科学依据。

中医哲学的光彩内蕴体现在:一、超知识性。概念的模糊性并不应成为判定中国古代无哲学的根据。超知识的哲学知识不一定讲究概念的清晰性。在中国哲学里,很少从知识层面上把世界的客体化为主观的系统,而是把人的生命展开来去契合宇宙,使自然成为理想,使理想化为自然,从而达到“天人合一”的境界。在这个意义上,中国传统哲学概念的模糊性正体现了中国哲学的“超知识性”,从而弥补并丰富了世界哲学理论。二、非线性思辨。思辨分为线性与非线性,西方属于前者,直观、明显,中国属于后者,感观、晦涩。而后者的思辨尽管难于理解和把握,但往往更具哲理。线性思辨会告诉人们它的对象是什么,非线性思辨方法则委婉地告诉人们它的对象不是什么。三、整体功能性。认为中国传统哲学缺乏整体系统性,这是由于西方哲学家对中国文化了解过于肤浅得出的结论。中医学的人体功能系统,物质代谢系统等等,都是体系性的结构模型;辨证论治的临床过程,有归纳法、分析法、实证法、怀疑法等方法体系。在纯哲学体系上,“道”的宇宙观、辩证法、认识论三层次结构,物质-能力的关系结构。即便采用现代科学检测,中国传统哲学思想都被在不同领域和程度上所证实,因而显示出其特有的系统性。四、道德人性化。这一特征不仅在中国传统哲学范围内有淋漓尽致的体现,亦被现代西方哲学所肯定——伦理学早已成为西方哲学的一个分支。既然哲学是人生学问的综合抽象,人生观是哲学的重要内容,道德观是人生观的基本成分,否认道德观、人生观在哲学范畴内的地位,是对哲学自身价值的否定。黑格尔认为中国传统思想中有过多的道德论述,这不应该成为批评,反而应该是另类的赞许。

中医哲学是世界哲学史上最重要的部分之一。古希腊侧重于对人与自然关系的探讨,其哲学思想具有科学性、实证性特征;古印度、希伯来文明侧重于对人与神关系的探讨,其哲学思想具有宗教性特征;古代中国侧重于对人与社会、人生关系的探讨,其哲学思想就具有道德性、伦理性、人文性特征。要正确解读中医哲学,中医哲学建立在古代知识结构基础之上,用现代人的观念衡量千百年前的古代素材,往往会产生严重的误读。中医从本质上是唯心主义思想体系,讲求“心悟”,但长期以来一直将其表述为“朴素的唯物论,自发的辩证法”,影响了几代人的思维方式。此外,还要看到中医理论的瑕疵,象以联想、推理而成,因而具有结论的真实性和不确定性,解决不确定的利器则往往是经验。总之,我们要吸取精华、去除糟粕,发展好中医理论的核心。

编辑|宋悦洋

供稿| 张泠杉

供图 |王 璇

初审| 赵法政

终审 |朱德明